伊藤忠と言えば三菱・三井に続く三大商社の一角として、何かと話題を呼ぶ総合商社ですね。

特に近年の待遇引き上げのニュースは羨ましい限りです…

加えて、カルチャーも非常に魅力的です。

伊藤忠研究をしていたところ、こんなコピーに出会いました。

制度や待遇は真似できても、”ここが自分の居場所だ”と思わせる力は真似できないと思います。

そんな魅力あふれる伊藤忠商事、業績もすこぶる好調を維持しており、本記事では伊藤忠の成長ドライバーと事業モデルの中身について見ていきたいと思います。

2019年対比で2x、純利益:8000億円の巨大事業

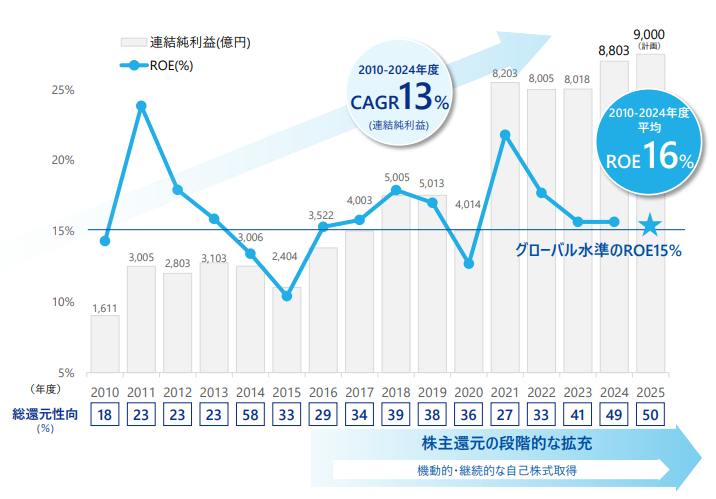

伊藤忠は2010年からCAGR: 13%で成長しており、直近数年は8000億円超という驚異的な水準で安定しつつあります。

2010年対比で5x、2019年対比で2xと、この巨大な事業規模となってもなお圧倒的な成長を遂げています。

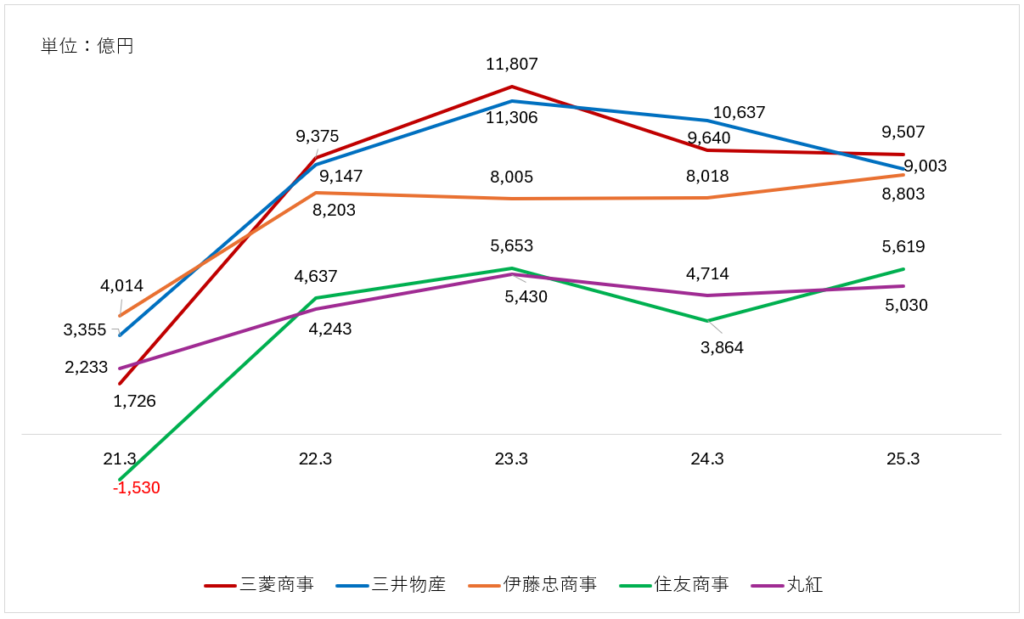

競合対比ではどうでしょうか。

直近5年でみると、伊藤忠は安定的にTOP3のポジショニングを維持しています。

三菱商事・三井物産は、金属をはじめとする資源ビジネスの収益比率が高く、足もとの資源価格の高騰によって大きく利益を伸ばしています。一方で、市況変動によるボラティリティの大きさから、直近5年では0.1兆~1.2兆円と振れ幅が非常に大きい状況です。

伊藤忠はそうした資源分野への依存度を低く抑えて、市況変動性の低い非資源分野(食料、繊維、生活消費財、等)を収益の柱に据える戦略を取っています。

結果として、2024年度利益8803億円のうち非資源は7177億円(全体の81%)となっており、短期的な資源高騰期を除き、常に業界トップクラスの利益を稼ぎ出すモデルを確立しています。

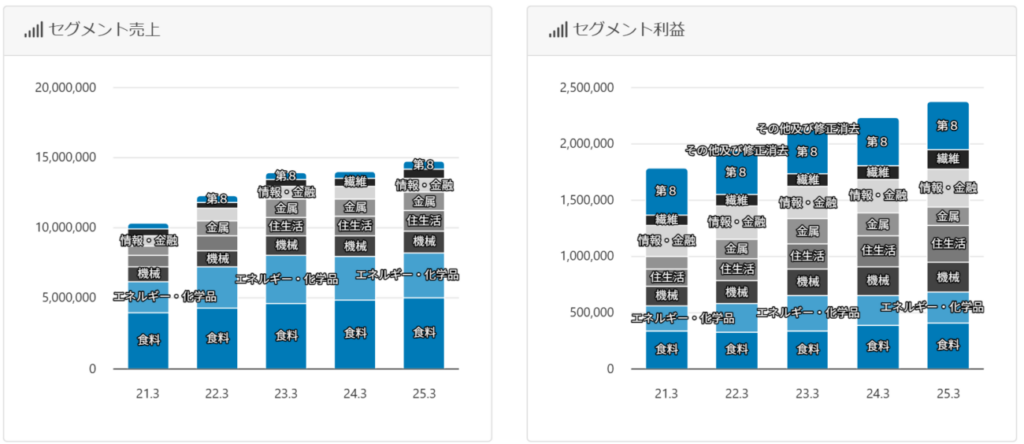

次にセグメント別の業績を見ていきます。

売上規模としては、食料やエネルギー・化学品の比重の大きさが目立ちます。

いずれも基礎原料の調達から流通まで大規模に関与しているために、事業規模が非常に大きくなっているという構造があります。

一方で、利益ベースでみると上記セグメントの貢献は薄まり、情報・金融、第8 (ファミマ事業等)のセグメント利益が大きくなっており、全体としても非常にバランスの取れたポートフォリオに仕上がっています。

特に、情報・金融カンパニーは直近積極的な動きを見せています。

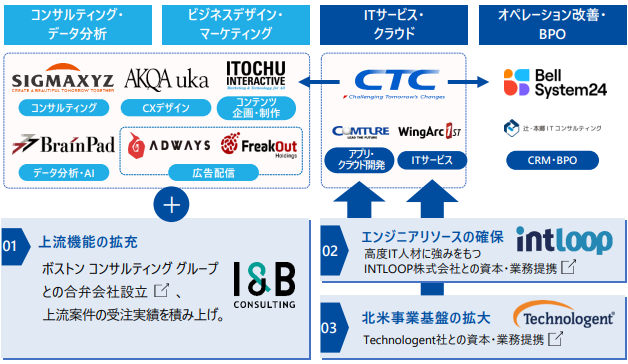

2023年にはSIerである伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)を3800億円の巨額投資で完全子会社化したほか、2024年には高度ITフリーランス人材活用に強みを持つINTLOOPとの資本提携、BCGとの合弁会社設立などの具体的な動きを取っています。

情報・金融カンパニーが具体的にどのような戦略・事業モデルで成長を目指しているのかについて、考察していきます。

顧客のDX需要に一気通貫で応えるデジタル群戦略

情報・金融カンパニーは、コンサルティングからビジネスデザイン、IT構築、BPOまで一気通貫で顧客のDXを支援するというモデルを描いています。

自社単体ではなく、特徴のあるソリューションや技術を持つスタートアップ企業を仲間として増やすデジタル事業群戦略で、顧客課題に応じたソリューションを幅広く提供する方針です

例えば、「シグマクシスがコンサルティングを提供、CTCがITシステムを構築、ウイングアーク1stがデータマネジメント、ベルシステムがBPO」といったように、パートナー企業と一体となってサービス展開していこうというものです。

なお、直近BCGと合弁会社を設立した意図としては、戦略ケイパビリティの獲得にあります。

これまでコンサルティングはシグマクシスが担ってきたものの、同社はどちらかというとIT寄りのカラーが強く、実態としてはCTCと組んだERP(統合基幹情報システム)の案件デリバリがメインとなっています。

具体的なDXを進めていく前に、顧客企業としてどのような成長方向性を描くか?といった大上段の戦略領域から解きほぐすことはアクセンチュア等の競合が大きく成長していることを見ても特に重要度は高く、伊藤忠としては最後のピースを埋めることに成功した形となっています。

また、実現に向けてINTLOOPと提携しながらエンジニアリソースを確保していることもユニークです。

企業のIT人材は常時不足しており、パートナリングによる補完だけではDX需要の拡大に追い付かず、人材不足が事業スケールの足かせとなる懸念があります。

IT領域では特定企業に縛られず専門性を活かしながら自由を求めるフリーランス人材が増えており、INTLOOPはそうしたフリーランス人材ネットワークを持ちながら、必要なITスキルを求める企業に送りこむマッチングソリューションを展開しています。

DX一気通貫モデルを人的リソース面から補強することで、幅広い企業の多様なDXニーズに対応していこうという意図が垣間見えます。

なお、DXは三菱商事をはじめとする他商社も積極的に取り組んでいます。伊藤忠のDXはそうした他社の取り組みと比べて、どのような点に違いがあるでしょうか?

事業領域×デジタルの掛合せではなく、徹底して顧客課題に向き合う事業モデル

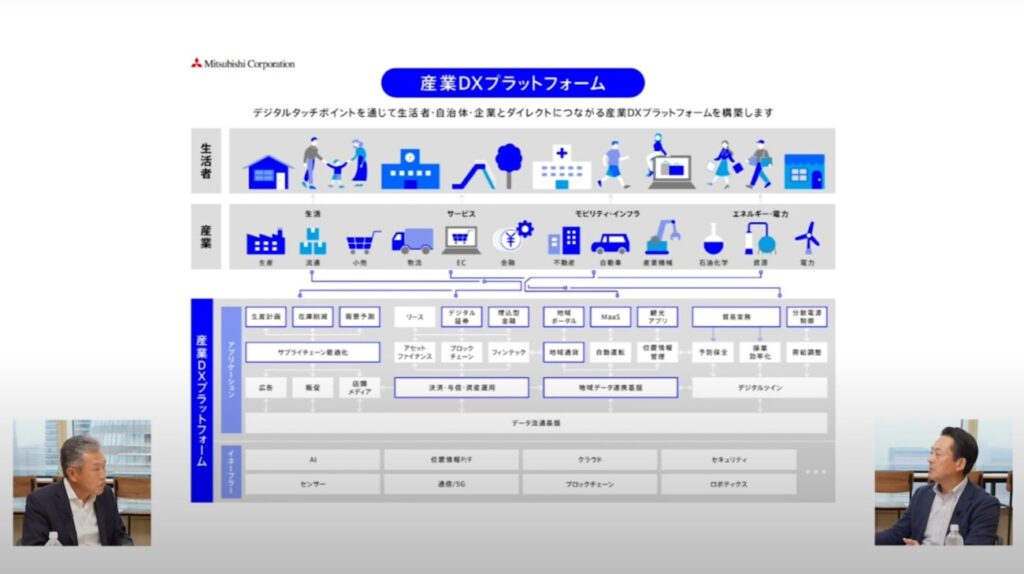

三菱商事のDX戦略は、「個別企業の課題解決」ではなく「社会全体の構造改革」をテーマとするプラットフォーム型のアプローチが特徴です。

食品流通や産業流通など産業全体を俯瞰しながら非効率な部分を見極め、デジタル化による解決を図ろうとする「産業DXプラットフォーム」の展開を主軸にしています。

特に需要予測・在庫削減・物流効率化などのサプライチェーン寄りのテーマは業界横断的な課題であることが多く、テーマ/機能カットでの価値提供をDX部隊が担い、産業構造全体をアップデートしようとするトップダウン的な取り組みが中心となっています。

Youtube「デジタル活用に商社の可能性」

戦略としては王道であり、実現すればインパクトも大きいものの、一足飛びにこれを実現するハードルの高さもあり、結果として何も生まれない…となるリスクもあります。

一方で、伊藤忠は、徹底して対面する顧客企業に向き合い、DXを通じた具体的な価値創出にコミットしている点に特徴があります。

顧客課題を把握し、その解決に向けたシステムを作り、必要に応じてオペレーションのアウトソースまで可能とするモデルは、泥臭くも事業の具体的な変化を追求する姿勢が必要であり、伊藤忠の”マーケットイン”の思想にもアラインするものとして伊藤忠カラーを感じさせます。

今後の発展可能性

こうした事業について、今後はどのように拡大を目指すことになりそうでしょうか。

縦を深掘るのか(業界特化のDX成功を目指す)、横に展開するのか(一業界の成功体験を他業界に水平展開する)、はたまた斜めに進出するのか(DXの成功体験を海外に輸出する)

いくつか同時並行的に進捗していくシナリオも考えられますが、伊藤忠のコアにある思想を踏まえるとまずは縦の深掘りを目指すのではないかと思われます。

実際にヘルスケアの領域では、より業界特化のソリューションをもって、DXを推進していこうという動きがあります。

例えば、CTC(伊藤忠テクノソリューションズ)は、ソフトバンク子会社が展開するHELO(オンライン健康医療相談、医薬品の購入、オンライン診療等をワンストップに提供するアプリ)の展開を始めています。

これを幅広い業種の企業、全国の自治体に導入し、従業員の生産性向上をサポートすることを目指しています。

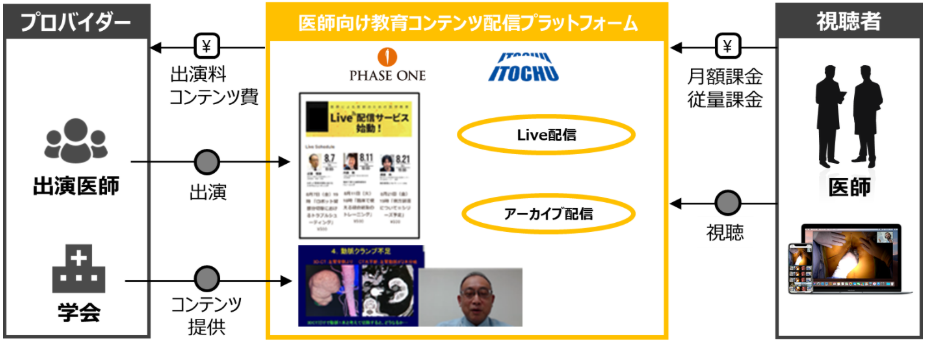

また、医師向けには、医療マーケティング事業を展開するフェーズワンと提携し、ベテラン医師による医師向け教育コンテンツのライブ配信やアーカイブ配信を行うサービスを展開しています。

医療従事者を対象としたデジタルサービスが今後の成長領域と見られており、ヘルスケアという参入障壁の高い領域におけるDXを強力に推進しています。

このようにデジタル事業群戦略で縦を深掘り、単にデジタル絡みの企業課題にアドレスするのではなく、業界特有の課題を抉り出しながら、着実な事業拡大を図っていくのではないでしょうか。

ただし、こうした事業はコンサルティングファームやIT企業、広告代理店などもアプローチしているところでもあります。

今後いかにそうした競合に打ち勝ち、アドバイザリではなく事業会社として具体的な価値を創造していくか、非常に注目です。

コメント